绿色崛起

1978年以来,自治区水利厅认真贯彻中央、国务院和自治区党委、政府全面深化改革的决策部署,特别是十八届三中全会以来,按照新时期水利工作方针,认真落实各项改革任务,在构建水安全生态体系方面取得显著成效,切实发挥水利在自治区经济社会发展和改善人民生活的重要作用。

40年来,我国奏响改革开放的伟大乐章。我区水利工作顺应时代发展,在坚持中国特色社会主义的正确道路上,始终锐意进取,始终与时俱进、一往无前,始终以解放思想带来的一系列创新实践为起点,不断探索、不断发展,始终把改善人民群众生产生活条件、为经济社会的可持续发展提供水利保障、为和谐社会构建、生态文明建设发挥作用放在首位。在这40年的改革过程中,水利工作开始注重大规模开发利用,注重资源保护及可持续利用,强调“建管并举”。通过40年坚持不懈地努力,水利建设稳步推进,防洪减灾能力不断增强,重点水利工程建设步伐明显加快,农田草牧场水利基本建设持续快速发展,农村牧区饮水安全工作成效显著,水资源管理体制不断完善,水资源的优化配置合理利用和水土保持治理生态效益逐渐显现,投融资渠道进一步拓宽,水利各项改革不断深入,水利事业为促进自治区经济社会又好又快发展发挥了强有力的支撑。

为适应自治区经济社会发展对水利需求的不断延伸和水利工作领域的不断扩展,水利厅及时调整水利发展的定位与思路,深入贯彻落实习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针,以国民经济和社会发展全局为背景,审视和谋划水利发展,不断增强对经济社会发展的基础保障能力;确定了以保障和改善民生、推动水资源的可持续利用、建立人水和谐社会为目标,指导全区水利工作的开展,为自治区的生态文明建设提供了坚实的保障。

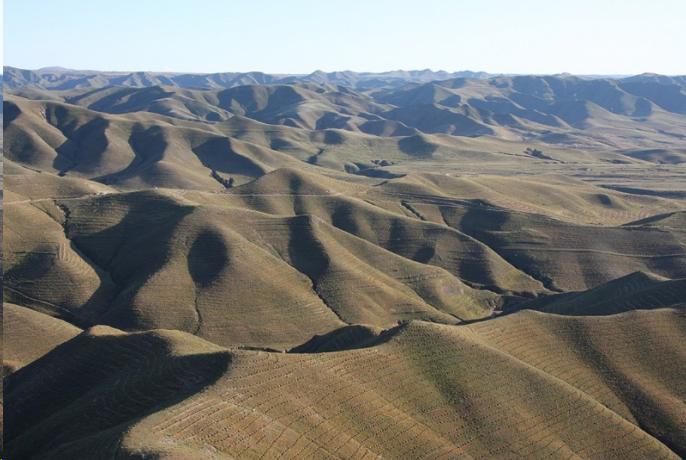

鸟瞰河套__沃野千里

40年来,全区水利建设总投资达1029.54亿元,仅2017年投资(214.76亿元)就与改革开放30年累计投资(237.12亿元)基本持平(在不考虑物价涨幅的因素情况下);主要江河修筑堤防从1978年的1254.427公里,增长到现在的7687.93公里,为沿河两岸安全生产和保护人民生命财产安全提供了强有力保障;发展耕地灌溉面积从1978年的1381.01万亩,增长到现在的4762.25万亩,节水灌溉面积从1978年的一片空白到现在的4200.66万亩;全区水库从1978年的463座(总库容10.18亿立方米),增长到现在的617座(总库容104.45亿立方米),为我区粮食生产安全提供了坚实保障;水土保持治理面积从1978年的1099.45万亩增长到现在的20326.58万亩;建成农村集中式和分散式供水工程13万余处,农村牧区自来水普及率达到70%以上,1303万农村牧区人口受益。

水保工程遍山川

群众开展大规模水保工程建设

总干渠新貌

水利发展思路不断深化与完善

改革开放初期,水利工作在“水利是农业的命脉”这一重要论断的指引下,进行大规模的打井发展灌溉,积极修建水利工程,以增强农牧业生产条件和抗御自然灾害能力为主要工作目标。随着经济社会发展对水利需求的不断延伸,水利的工作领域从单一为农牧业服务扩展到为整个经济社会发展服务上来,水利工作逐步站在国民经济和社会发展全局的背景下审视和谋划,不断提升水利服务经济社会发展的保障能力,使水利发展的目标、速度、规模、水平与经济社会发展需求相适应。坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”,推动水资源的可持续利用成为新时期水利工作的主要目标。近年来,自治区水利厅坚持习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针,推动传统水利加快向现代水利转变。

水资源节约保护得到加强

水韵欢歌

水是生命之源、生产之要、生态之基,水资源是整个国民经济的命脉。我区是一个严重缺水地区,全区总面积118.3万平方公里,水资源量为545.95亿立方米,可利用量为285亿立方米。土地面积占全国的12.3%,但水资源量仅占全国总量的1.9%,人均水资源量虽与全国平均水平相当,但耕地亩均水资源量仅为全国平均水平的1/3。加之,水资源时空分布不均,资源性缺水与工程性缺水并存。水资源匮乏已成为制约区域经济社会发展的瓶颈。管好用好有限的水资源,提高水资源的支撑和保障能力,是水行政主管部门履行强化社会管理、增强公共服务、参与宏观调控职能的重要任务。改革开放初期,我国水利法制体系不健全,水资源管理保护存在短板。1988年《中华人民共和国水法》颁布实施后,水利工作逐步进入依法治水的轨道,相应的水资源管理工作纳入水利工作的范畴。

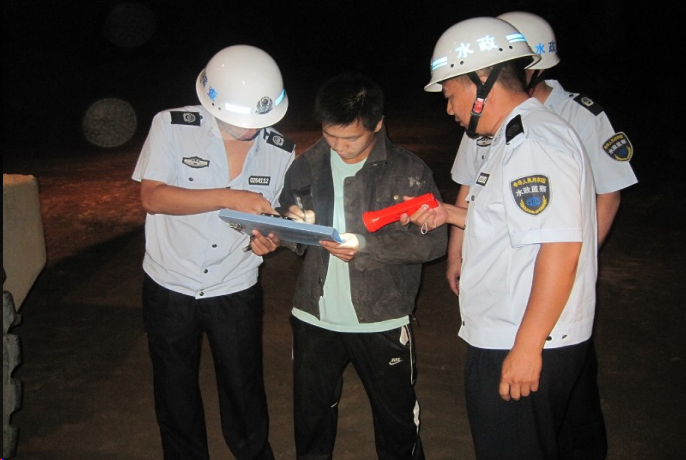

水政执法人员宣传水法

水资源管理法制体系逐步完善

《中华人民共和国水法》颁布以来,我区依据国家法律、法规,结合自治区实际,积极推进水资源管理法制体系建设,先后制定出台了《自治区实施〈水法〉办法》《内蒙古自治区地下水管理办法》《内蒙古自治区行业用水定额》《内蒙古自治区水功能区管理办法》《内蒙古自治区节约用水条例》《内蒙古自治区闲置取用水指标处置实施办法》《内蒙古水资源税改革试点实施办法》《内蒙古自治区水权交易管理办法》以及正在起草的《内蒙古自治区地下水生态保护和治理工作指导意见》等一系列水管理法规、规章和规范性文件,使水资源管理有法可依,有章可循。

珍惜宝贵水资源 养成节约好习惯启动仪式

进一步加强水资源的合理开发与保护

在全区范围内开展了地下水调查评价、水中长期规划和水资源综合规划等一系列基础性工作,完成了全区第二次水利普查和开展内蒙古自治区全国第三次水资源调查评价,为摸清全区水资源承载能力提供了数据支撑;实施了取水许可和计划用水制度,目前,我区各级保有有效取水许可证6050套,批准取水许可水量84.901亿立方米。对取用水户实施计划用水管理,使各级水行政主管部门监管水资源的合理开发能力得到加强。

水资源的优化配置更加合理

自2002年5月起,我区逐步开展了国民经济和社会发展规划和重大建设项目布局的水资源论证,全区近50%的工业园区完成规划水资源论证批复,鄂尔多斯煤电基地、和林格尔新区等规划均开展了水资源论证工作。自治区本级相关规划及建设项目全部开展了规划水资源论证和建设项目水资源论证。在满足项目合理用水需求的基础上,更加注重水资源的优化配置,严格控制地下水,合理开发地表水,鼓励中水、疏干水等非常规水源的利用,使得非常规水源利用量逐年稳步提高。

积极探索水权转换、节水用水补偿等机制,在全国率先开展了黄河干流水权转换,相继制定出台了《自治区闲置取用水指标处置实施办法》《自治区水权交易管理办法》等制度,明确了水权交易的范围和类型、交易程序、交易监管等内容,有利于进一步规范和保障水权交易行为,充分发挥市场机制在优化配置水资源中的重要作用。水利厅组建的水权收储转让中心与企业签订了《内蒙古黄河干流水权盟市间转让合同书》,共批复沿黄各盟市转让水量1.18亿立方米,解决了75个大型工业项目的用水指标,为全区工业的稳定发展提供了水资源保障。

实施节水改造后的渠道

鄂尔多斯市水权转换节水项目

地下水超采区治理取得成效

随着我区经济的快速发展,地下水开采量不断增加,使得地下水位逐年下降,地下水超采已成为我区生态文明健康发展的主要制约因素。为治理地下水超采,2011年,我区印发了《自治区地下水保护行动计划》,划定33个超采区,并制定了压采计划和措施;2015年,又制定了《内蒙古自治区超采区和重要水源地水量水位双控方案》,提出到2020年除3个大型超采区外,所有超采区达到采补平衡,水位达到控制水位,3个大型超采区压采量达到60%以上。同时,我区采取了一系列措施,加大超采区整治力度:一是编制治理方案,完善法规制度。要求各盟市按照“一区一策”的治理原则编制超采区治理方案,明确治理目标和时间表,细化各级政府、相关部门、企业和相关取用水户的治理责任,制定切实有效的措施。目前,33个地下水超采区全部编制了治理方案,明确了年度治理计划,并按计划开展超采区治理工作。为建立“监测监控手段完备、预警管控及时有效、信息资源互通共享、责任措施落实明确、多方协同合力共治”的地下水生态保护与治理长效机制,实现地下水生态环境根本好转,我区组织开展了《内蒙古自治区地下水水生态保护和治理实施纲要》《内蒙古自治区地下水水生态保护和治理指导意见》的编制工作,目前已完成初稿,待批复实施。进一步强化地下水取水许可管理。对于超采区范围内,一律不予审批使用新增地下水建设项目,对于原取用地下水的企业逐年削减许可水量,积极协调督促尽快置换为地表水或者再生水等非常规水源。加大对违规取用地下水行为的执法力度。特别是对超采区违规取用水的工业企业依法依规进行严厉处罚。按照超采区治理方案,各地因地制宜通过采取压减灌溉面积、实施高效节水、调整种植结构、水源置换等措施,确保地下水超采治理进度的顺利推进。严格落实地方各级人民政府作为超采区治理“党政同责”和“一岗双责”的责任主体,将全区33个超采区治理目标纳入对盟市最严格水资源管理制度考核中,通过考核进一步推进治理措施的有效落实。

包钢污水处理厂

水政执法人员夜查采砂场

封填违规自备井

不断强化水资源管理的刚性约束

长期以来,全区总供水量年均增长不足1%,远低于自治区同期GDP增长速度。特别是在我区实施最严格水资源管理制度后,全区万元工业增加值用水量从“十一五”末2010年的40立方米/万元下降至2017年的20.42立方米/万元;节水灌溉面积从1978年的空白增加至2017年的4200.66万亩;农田灌溉水有效利用系数从20世纪70年代末的不足0.35提高到0.538;国家重要江河湖泊水功能区监测覆盖率由“十二五”初期不足20%,达到2015年100%;入河排污口和其他水功能区也由基本全无监测到现状的逐步全覆盖、常态化监测。2017年,国家重要江河湖泊水功能区水质达标率为72.6%,比2013年提高26.3个百分点。

水资源监控能力进一步加强

一是地下水监测进一步加强,我区对地下水逐年实施监测井建设,已按计划实施6年,建成监测井3687眼,基本建成覆盖全部超采区的地下水监测网络,为超采区治理和地下水保护和管理提供技术支持。二是组织国家水资源监控能力建设一期、二期工程建设,实现全区许可水量80%以上和全自治区总水量50%以上取用水量在线监测,其中5万亩以上灌区渠首取水全部实现在线监测,1万亩至5万亩灌区渠首实现在线监测或规范计量。

节水环保型企业

二连浩特市再生水回用污水处理厂

工业供水

节水型社会和水生态文明建设持续推进

节约用水,提倡全社会节水,形成高效率、充分利用水的节水型社会,是一个战略问题,也是从我国国情出发的一项基本国策。根据国家要求和自治区水资源实际,我区开展了《节水型社会建设规划》编制工作,先后实施了包头市、呼和浩特市、鄂尔多斯市、通辽市4个国家和自治区节水型社会试点建设。创建了乌海市、呼伦贝尔市2个国家级水生态文明城市,开展了海拉尔区、新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、陈巴尔虎旗、额尔古纳市等5个自治区级水生态文明城市的创建工作。开展了县域节水型社会达标建设工作。目前,全区共有15个旗(县、市、区)达到了《节水型社会评价标准》(试行)的要求。随着水生态文明城市、节水型社会创建工作的不断深入开展,相继实施了防护林建设、京津风沙源治理、小流域综合整治、水污染防治等一批绿色生态工程,使全区水环境得到持续改善。通过实施污水处理厂建设和升级改造等措施,提高了城市污水处理率和非常规水资源利用率,减少了污染物排放。通过湿地保护、涵养区建设、植被带建设、水土流失治理等措施,风沙减少、湿度提高,空气质量显著改善。制定了《全区水功能区划和水资源保护规划》,进一步加强节水工作的领导,积极建立政府调控、市场引导和公众参与的节水机制。大力推行用水总量控制与定额管理制度,开展了流域、区域取水许可总量控制和年度用水计划,制定了《自治区行业用水定额标准》,有计划地开展流域、区域水量分配工作。从2007年开始,我区大力发展节水型单位建设工作,目前,全区共建成节水型企业、机关、学校、幼儿园、社区和服务业等各类节水示范载体800余处,自治区级节水型机关建成率达63%,提前完成“2020年自治区50%以上行政机关建成节水型机关”的目标。自治区累计安排3000万元水资源费,分6批对155个节水型单位以“以奖代补”形式进行了表彰奖励。

巨华小学主题大会

总干渠畔的黄河湿地文化旅游区